Opita y el Tigre al acecho

1978. Una hija secuestrada en la ESMA. Un llamado que le anuncia que la regresarán unas horas a su casa a cambio de una fondue. Un genocida que de pronto se sienta en la mesa familiar. Una escena que se vuelve pesadilla y acompañará a Opita hasta los últimos días de su vida.

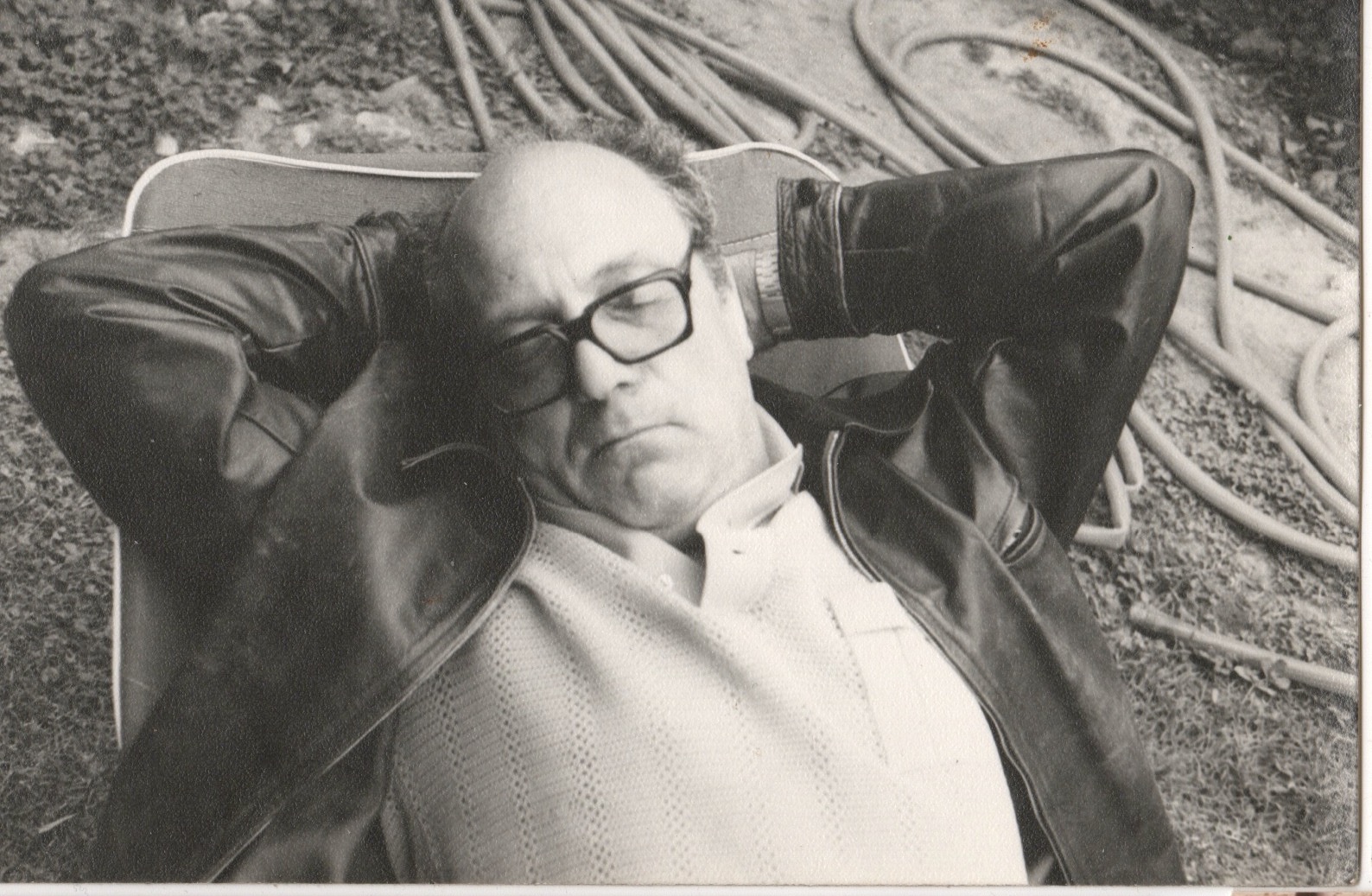

Mi abuelo trabajó hasta los ochenta y seis años. Después de eso dejó hasta la rutina de afeitarse todos los días y sólo se dedicó a leer. Cuando iba a visitarlo se le iluminaban los ojos. Nos sentábamos alrededor de la mesa ratona. “Van a ser las seis”, decía, “¿querés whisky?”. Mi abuela traía cuencos con maníes, papas y aceitunas. Yo buscaba tres vasos, servía tres medidas bastante generosas y charlábamos hasta tarde.

Le habían diagnosticado una angina de pecho. Él no se quería operar. Cuando se lo anunció a su cardiólogo, el tipo le dijo:

-No sea infantil, Konrad -y, sonriendo, le explicó que era algo sencillo.

Algún nervio le debe haber tocado porque volvió a su casa con una fecha para internarse.

Al salir de la anestesia de la cirugía se vio, borroso, en un campo de concentración. El médico era el Tigre Acosta que iba a torturarlo hasta matarlo. Tuvo miedo. Lloró.

Tardó un día en salir de ese estado de confusión que le dejó el paso por un quirófano. Cuando lo habló con su hija menor, Adriana, revivieron en un abrazo los tiempos oscuros de la Dictadura Cívico Militar que marcó la historia familiar.

*

Durante su época de estudiante de medicina, mi mamá, Adriana Marcus, era militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Cursaba quinto año y trabajaba desde los dieciocho como enfermera en el Hospital Finochietto. Vivía con la Flaca y su hija. Pensaban exiliarse.

Consiguieron pasajes y los contactos para irse a Uruguay, y de ahí a Europa. Se tenían que encontrar en la estación de subte Primera Junta. Si una de las dos no llegaba, la otra se iba igual. La Flaca nunca llegó y Adriana decidió volver al departamento que compartían. La llevó Konrad, su papá, Opita como le decíamos, que esperó en la calle.

En la declaración ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 por la Causa contra el represores de la ESMA, Adriana declaró: “Cuando la Flaca no llegó pensé y bueno, le habrá pasado algo que no pudo llegar. Y sí, algo le había pasado. La habían chupado y llevado a la ESMA”.

Aquel 26 de agosto de 1978, Adriana caminó por el pasillo largo que la llevaba a su casa, puso la llave en la puerta. Abrió. Adentro estaba oscuro. Prendió la luz y tres ametralladoras apuntaron a su cabeza. Gritó. Era la señal para Konrad, que aceleró y se fue. Llegó hasta la esquina antes de que le balearan el auto. A ella la agarraron de los pelos, le pusieron una capucha y la subieron a un Falcon. Un minuto después sintió el cuerpo de Konrad al lado. Los llevaron a la ESMA. Ahí se encontró con la Flaca.

Tres días después Konrad fue liberado. Le devolvieron su Peugeot 504 agujereado. El chapista le dijo que esos agujeros eran de balas de las fuerzas armadas, y le recomendó no hacer la denuncia. Al departamento de su hija lo habían vaciado por completo.

*

En los primeros días de enero de 2016 Opita, ese hombre serio, grandote, de ojos profundamente celestes, nariz aguileña y la sonrisa hermosa de un niño, se descompensó. Lo internaron en un lugar horrible, en un verano caluroso. Cuando volvió a su casa, mi abuela lo vio mejor que en los últimos años. Lo bañaron, lo afeitaron, desayunó como hacía mucho no lo hacía y unos minutos después, sentado al lado de la mesa, dejó el cuerpo que lo había acompañado noventa y dos años.

Yo estaba llegando a Caviahue, en el oeste de la provincia de Neuquén, un lugar que a él le encantaba, cuando recibí la noticia.

Viajé a Buenos Aires. En Aeroparque me esperaba mi primo. Nos abrazamos. Fuimos a su casa. Salimos al patio y nos servimos varias medidas de whisky. Cada vaso era un brindis. Cada brindis era por el Opita.

A la mañana siguiente fuimos a Chacarita. Éramos pocos. La familia y algún amigo que quedaba. Hacía calor. La ceremonia fue corta. Todos alrededor del cajón. Un amigo de mi abuelo empezó a hablar de él. Dijo cuánto lo admiraba. Rompimos en llanto. Cuando se llevaron el cajón, entramos a una oficina con mi tío y mí mamá. El tipo del cementerio preguntó qué íbamos a hacer. Si lo enterrábamos o lo cremábamos.

Mi mamá quedó muda. Mi tío dudó un segundo. Yo pedí que lo cremaran. Me miraron.

-¿Alguien va a venir al cementerio de visita?- pregunté.

*

Un día de 1978, con mi mamá todavía secuestrada en la ESMA, mi abuela recibió un llamado en el que le decían que el Tigre Acosta se había enterado de que hacía una fondue muy rica, y le informaron que iban a permitirle a Adriana comer con sus padres. Él mismo la iba a acompañar.

La Omita quedó paralizada. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin poder contenerlas. Lo llamó a mi abuelo y le contó. Él tampoco lo podía creer. Cuando volvió de trabajar, compartieron la incertidumbre. Por un lado, la alegría de ver a su hija después de meses. Por otro, recibir en su casa al jefe del Grupo de Tareas de la ESMA.

Se prepararon como pudieron, por un lado para recibirla y, por otro, para no hacer nada que pudiera complicarla adentro.

El timbre sonó. Opita había pensado todo el día en qué hacer. Había decidido no tomar alcohol. No quería decir algo de más ni enojarse ante alguna provocación. Bajó a la puerta y vio a su hija. Estaba muy flaca, con ojeras, deteriorada por los meses de secuestro, torturas y malas comidas. Tenía un vestido que sería de alguna otra secuestrada. Al lado de ella estaba Acosta. En la calle había dos autos de la marina, con tres matones en cada uno, y otros dos que habían bajado y custodiaban la entrada al edificio.

Opita abrazó a Adriana llorando. Le tocó la cara, la miró a los ojos. Ella le dijo “Ich liebe dich”, y después de esa demostración de amor hundió su cara en el pecho de su padre y casi se sintió segura de nuevo. Tenía los ojos celestes igual que él, temblaba toda. Y lloraba de terror y alegría.

Acosta estaba vestido de fajina, con el arma en la cintura. Le extendió la mano a mi abuelo, que lo saludó y lo hizo pasar. Mi abuela casi se desmaya. Opita la contuvo. El tipo se movió como si estuviera en su casa. Se paró frente a la biblioteca. Cada libro que revisaba era un posible castigo.

Mi abuela llegó con la comida. Se sentaron a la mesa. Mi abuelo en una punta, mi mamá y mi abuela en el medio. Acosta en la otra esquina. Se sacó el arma de la cintura, la puso en la mesa al lado de su plato y cortó el primer pedazo de pan para la fondue.

Mi abuelo le sirvió vino toda la noche, lo dejó hablar y le respondía con monosílabos. Con el correr de las horas, la lengua del Tigre Acosta se fue trabando. La cena terminó, Acosta se paró para irse. Miró a mi vieja.

-Despedite que nos vamos -escupió. Omita lloró, y pidió que la dejara quedarse. Acosta negó con la cabeza.

-¿Cuándo la van a soltar? -preguntó Opita a ese hombre que sería el protagonista de sus pesadillas durante el resto de su vida.

-Ya la vamos a largar. Cuando se porte bien -respondió Acosta, acomodándose de nuevo la pistola en la cintura.

Esa fue sólo una de las diez salidas en las que alguno de los represores la llevaron a visitar a su familia “para demostrar que no eran tan malos”, y así tratar de frenar las denuncias por desaparición que empezaban a surgir. Una vez fue Astiz que la llevó a lo de su hermana, y en otras oportunidades fueron Ricardo Cavallo y Héctor Febres.

En 2011, también ante el TOF 5, Adriana declaró que: “Lo que pasaba en el ESMA era surrealista". Contó que al día siguiente de la cena en su casa, el Tigre Acosta le mandó un ramo de rosas negras a su madre, como forma de agradecimiento por la comida. Aquel año, Jorge Acosta fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada. Diez años después sumaría otra condena por abusos sexuales cometidos contra secuestradas.

*

-Yo creo que hay que cremarlo y llevarlo al Río Azul -insistí-. Nadie va a venir al cementerio a visitarlo. A nadie le gusta venir acá. Lo llevamos allá, hacemos una ceremonia, dejamos las cenizas. Ese río llega al mar, y cada vez que vayamos, algo de Opita va a estar ahí. Él siempre quiso vivir en la Patagonia.

La cara de mi tío era de perplejidad. Pero mi vieja dijo:

-Lo cremamos.

*

El 24 de abril de 1979 a Adriana le permitieron salir de la ESMA e ir a dormir a la casa de sus padres, pero era vigilada todo el tiempo. Hasta finales de ese año tuvo que cumplir tareas forzadas en la oficina de prensa al servicio del proyecto político del represor Emilio Massera, haciendo traducciones de diarios en alemán al castellano.

En febrero de 1980 se fue exiliada a Perú, como una estrategia para poder rehacer su vida, no tener que hacer trabajo esclavo para los militares y que dejaran de vigilarla. Estuvo ocho meses viviendo en Lima, pero volvió para rendir un final y no quedar libre en la Facultad de Medicina y se quedó para terminar la carrera.

En 1982 con su pareja, también militante de la JUP, que había estado detenido en El Club Atlético, se fueron a vivir a Loncopué, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Neuquén, a trabajar como médicos, y un año después hicieron la residencia en medicina general rural en la capital provincial.

*

El 24 de marzo de 2016 nos juntamos en El Bolsón con gente que quiso mucho a Opita. Ese día no fuimos a la marcha, aunque siempre íbamos, no importaba en dónde estuviera cada cuál.

Fuimos temprano hasta el Paraje Entre Ríos, cerca de la confluencia de los ríos Azul y Quemquemtreu, entre las localidades de El Bolsón y Lago Puelo. El Azul bajaba con fuerza, hasta llegar a unos pozones muy profundos, el agua hacía unas curvas que fueron ganando espacio a la tierra. Algunos árboles sostenían como podían la arena. El resto de la playa era de piedras lavadas por las crecidas. Del otro lado del río estaba la montaña con un bosque muy oscuro de pinos altos.

No había gente porque no era una fecha turística. El agua bramaba más arriba y buscamos un remanso. El aire estaba quieto y los álamos ya empezaban a perder el color verde en las hojas. Las mosquetas estaban maduras y daban el contraste de los colores con ese rojo fuerte de los frutos. Un caballo relinchó a lo lejos.

Agarré la urna, le saqué los tornillos. Omita puso su mano sobre la caja de madera.

-Tschüss mein Schatz- dijo con la voz entrecortada y llorando.

Después se despidió el resto de la familia. Me metí hasta la cintura en el agua helada, pensando en que el Opita siempre había querido vivir en la Patagonia, quizás como un recuerdo de los paisajes de su Alemania natal. Solté en el río los restos de lo que fue mi abuelo. Me despedí con lágrimas en los ojos, sabiendo que los fantasmas del Tigre ya no lo atormentarían.